Argan

Argan, conscient que sa maladie a des origines plus profondes, assume son identité de « malade imaginaire ». La validation de sa maladie dépend de mises en scène impliquant son entourage. Sa tendance hypocondriaque se manifeste par un attachement aux mots plutôt qu’aux expériences réelles, illustré par son insistance pour que son futur gendre maîtrise le Grec et le Latin.

Des traits paranoïaques tels que la méfiance, l’avarice, et une homosexualité latente se révèlent chez Argan. Son comportement anal, illustré par la vérification minutieuse des factures de son apothicaire, souligne la comédie présente dans la pièce.

Dès le début de la pièce, une névrose d’angoisse chez Argan souligne une angoisse profonde et suggère une souffrance d’abandon dans son enfance. L’hypocondrie, objet de rires pour le public, provoque des larmes chez Argan. Son comportement oscille entre paranoïa, manipulations, plaintes, demandes de secours, sexualité, et régression infantile. La pièce illustre de manière poignante la complexité de l’hypocondrie, qui peut aller de la psychopathologie quotidienne à la psychose profonde, selon Molière.

Lire notre interview exclusive d’Argan et de Toinette faite un soir d’automne dans l’Illustre Théâtre du faubourg Saint-Germain.

Le personnage principal

Argan

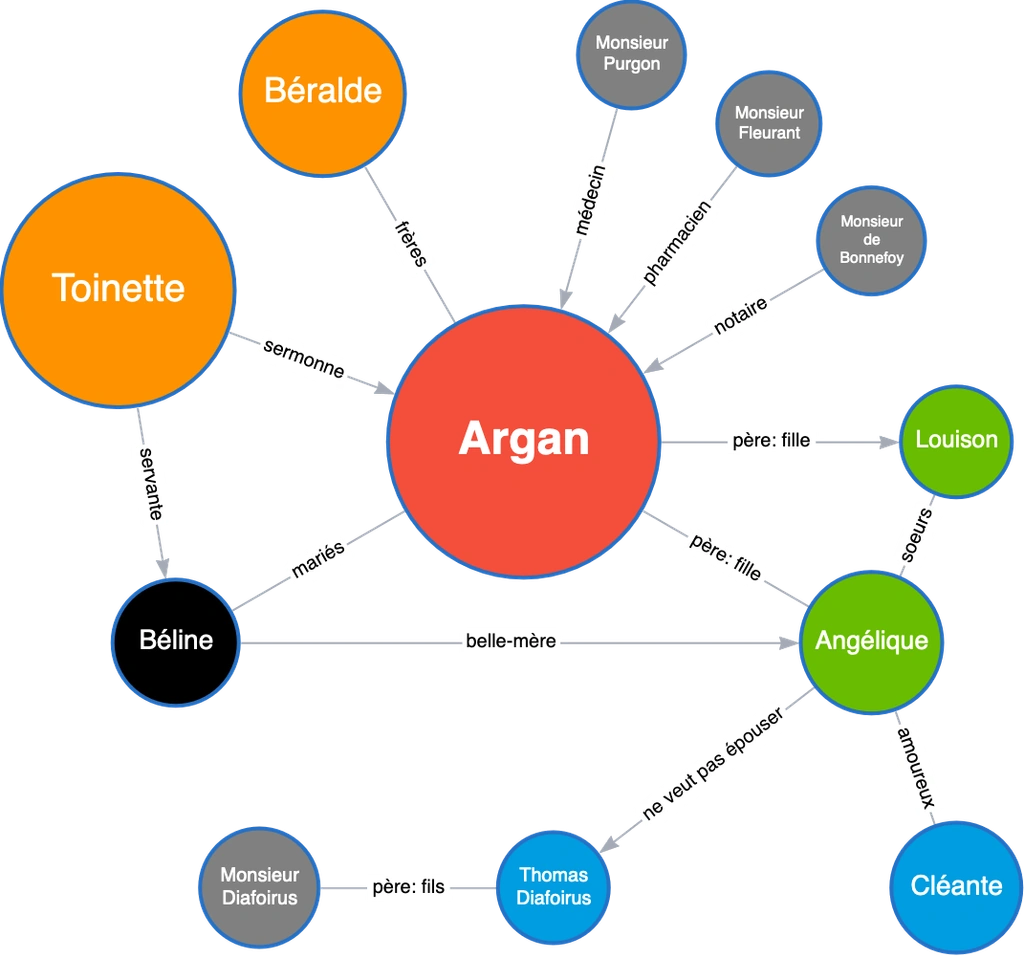

Argan est un bourgeois obsédé par sa santé, un hypocondriaque.

Argan est un riche bourgeois parisien, il vit dans la terreur permanente de la maladie et consacre sa fortune aux médecins et aux remèdes. Cette obsession structure toute son existence : il tient un registre minutieux de ses lavements et purges, compte ses pilules avec précision, et transforme sa maison en une sorte d'hôpital privé.

Sa prétendue maladie lui sert d'instrument de pouvoir sur sa famille. Argan exerce une autorité absolue depuis son fauteuil de malade, convoquant sans cesse sa servante Toinette par une sonnette qu'il agite frénétiquement.

« Drelin, drelin, drelin; carogne, à tous les diables ! Est-il possible qu’on laisse comme cela un pauvre malade tout seul ? » (I.1.26)

Pour sa fille Angélique, il a conçu un projet matrimonial purement intéressé : la marier à Thomas Diafoirus, un jeune médecin niais mais qui lui garantirait des soins gratuits à vie. L'amour d'Angélique pour Cléante ne compte pas face à cette économie domestique de la médecine.

Argan incarne la crédulité face au pouvoir médical. Il avale sans broncher les diagnostics contradictoires, paie des sommes astronomiques pour des traitements inutiles, et considère ses médecins - Purgon et les Diafoirus - comme des oracles infaillibles.

Son aveuglement est tel qu'il ne voit pas l'évidence : sa santé robuste qui lui permet de crier, gesticuler et mener son petit monde à la baguette. La contradiction entre sa vitalité réelle et sa maladie imaginaire crée le ressort comique principal de la pièce.

Molière construit un personnage complexe qui fait rire par ses excès mais révèle aussi une angoisse profonde de la mort. Argan cherche dans la médecine une impossible maîtrise de sa mortalité. Cette dimension plus sombre apparaît notamment quand Toinette, déguisée en médecin, lui annonce qu'il devrait déjà être mort - moment où la panique authentique perce sous le ridicule.

La solution finale - devenir médecin lui-même lors de la cérémonie burlesque - représente l'aboutissement logique de son obsession : plutôt que de guérir de son hypocondrie, il préfère s'enfermer définitivement dans l'illusion médicale.

L'hypocondrie d'Argan révèle une vérité psychologique profonde : il préfère être malade que vulnérable. La maladie imaginaire lui donne l'illusion du contrôle - il peut compter ses pilules, programmer ses lavements, organiser ses consultations. Face à l'angoisse de mort (incontrôlable), il choisit l'angoisse de maladie (qu'il croit maîtriser).

« Comment, coquine, si je suis malade ? si je suis malade, impudente ? » (I.5.148)

C'est pourquoi la vraie question d'Argan, celle qu'il ne peut pas poser sous peine de s'effondrer, serait : "Comment continuer à exister sans ma maladie ?" ou "Qui suis-je si je ne suis plus malade ?"

Les autres personnages principaux

Angélique

Angélique est amoureuse de Cléante et veut l'épouser. Elle s'oppose au souhait de son père Argan qui veut la marier avec Thomas Diafoirus, médecin. Elle se méfie aussi de sa belle-mère Béline qu'elle soupçonne convoiter la richesse de son père. Elle décline à Toinette son amour pour Cléante dans la scène 4 de l'acte premier: « Ne trouves-tu pas, Toinette, qu’il est bien fait de sa personne ? » (I.4.88) Puis refuse de se marier avec Thomas Diafoirus dans la scène 6 du second acte. « C’est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu’un que de lui faire violence » (II.6.479) « Le devoir d’une fille a des bornes, Madame, et la raison et les lois ne l’étendent point à toutes sortes de choses. » (II.6.492)

Béline

Béline est la seconde femme d'argan. Elle veut écarter Angélique en l'envoyant au couvent pour hériter de la richesse de son mari et pouvoir en hériter. Elle traite Argan comme un enfant « Qu’est-ce que c’est donc qu’il y a, mon petit fils ? » (1.6.226); « Pauvre petit fils. » (I.6.265); prétends l'aimer profondément « Ah ! Monsieur, vous ne savez pas ce que c’est qu’un mari qu’on aime tendrement. » (I.7.290), mais son véritable visage apparaît au grand jour quand à la fin de la pièce Argan fait semblant d'être mort. « Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, … » (III.12.893)

Béralde

Si le frère d'Argan défend sa nièce contre le projet de mariage d'Argan « pour le choix d’un gendre, il ne vous faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte, et qu’on doit, sur cette matière, s’accommoder un peu à l’inclination d’une fille, puisque c’est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d’un mariage. » (III.3.682), et essaie de convaincre son frère que sa maladie n'est qu'imaginaire, « Est-il possible que … vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature ? » (III.3.642), sa principale fonction est de s'opposer à la médecine et aux médecins qu'il considère comme des ignorants qui ne peuvent rien contre les maladies. « Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler; les plus habiles gens du monde; voyez-les faire; les plus ignorants de tous les hommes.». Selon Béralde, pour guérir, il suffit de laisser faire la nature « Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d’elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. » (III.3.664).

Cléante

Cléante incarne le jeune amoureux, personnage courant des pièces de Molière. Il se fait passer pour le professeur de musique d'Angélique pour s'introduire chez Argan et en profite pour improviser une scène d'opéra entre un berger et une bergère, miroir de leur propre situation.

Thomas Diafoirus

Thomas Diafoirus est un personnage hautement comique dont le ridicule vient de son amour-propre sans limite. Moliere le dépeint tout de suite comme un stupide par cette réplique célèbre : « Baiserai-je ? » (II.5.298). Récemment diplômé médecin, il veut épouser Angélique mais réussit à la dégoûter en quelques mots. « .. je vous invite à venir voir l’un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d’une femme .. » (II.5.418) Son orgueil n'a d'égale que sa sottise. Il confond Béline avec Angélique, « Madame, c’est avec justice que le Ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l’on… » (II.5.400) se pose en adversaire du progrès « J’ai contre les circulateurs soutenu une thèse, qu’avec la permission de Monsieur, j’ose présenter à Mademoiselle, comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit.» (II.5.415) et invente avec une totale conviction des propos médicaux pompeux et sans fondements. « Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c’est-à-dire la rate.» (II.5.521)

Toinette

Toinette occupe théoriquement la position la plus basse de la maison - simple servante d'Argan. Pourtant, elle refuse catégoriquement la soumission attendue. Face aux sonnettes tyranniques et aux ordres incessants de son maître, elle répond par l'insolence calculée, le sarcasme, et même la rébellion ouverte. Cette audace extraordinaire pour une domestique du XVIIe siècle fait d'elle le véritable contre-pouvoir dans la maison.

Toinette prend immédiatement parti pour Angélique contre le projet matrimonial absurde de son père. Elle organise la résistance : conseille la jeune fille, facilite ses rencontres avec Cléante, invente des stratagèmes. Son dévouement à Angélique révèle sa vraie nature - sous le masque de la servante grondeuse se cache une figure quasi-maternelle qui protège le bonheur de la jeune fille contre la tyrannie paternelle.

Face aux délires hypochondriaques d'Argan, Toinette incarne la raison populaire. Elle ose dire tout haut ce que tout le monde pense : Argan n'est pas malade, les médecins sont des charlatans, les remèdes sont inutiles. Son franc-parler coupe court aux discours médicaux pompeux. Quand Argan compte ses lavements, elle compte les écus gaspillés.

Le génie de Toinette éclate dans l'acte III quand elle se déguise en médecin. Cette imposture théâtrale révèle sa vraie fonction dans la pièce : elle est celle qui fait tomber les masques. En jouant le faux médecin qui contredit Purgon, elle montre l'arbitraire de la médecine. En conseillant à Argan de contrefaire le mort, elle révèle l'hypocrisie de Béline et la sincérité d'Angélique.

Toinette représente l'intelligence rusée du peuple face à la sottise prétentieuse des bourgeois et des médecins. Sans latin ni grandes théories, elle comprend l'essentiel : la maladie d'Argan est dans sa tête, l'amour d'Angélique est sincère, les médecins sont des escrocs. Sa sagesse pratique triomphe de tous les faux savoirs, faisant d'elle la véritable héroïne comique de la pièce - celle qui, par la ruse et le déguisement, rétablit la vérité et la justice domestique.

Les personnages secondaires

Louison

La fille cadette d'Argan et soeur d'Angélique. Menacée du fouet par son père, elle finie par lui avouer que sa soeur Angélique à reçu une visite galante de Cléante dans sa chambre. « C’est, mon papa, qu’il est venu un homme dans la chambre de ma sœur comme j’y étois. » (II.8.578)

Monsieur de Bonnefoy

Un notaire, chargé de faciliter la donation des richesses d'Argan à sa femme Béline.

Monsieur Diafoirus

Le père de Thomas Diafoirus, introduit le personnage de son fils par une description sans équivoque. « Lorsqu’il étoit petit, il n’a jamais été ce qu’on appelle mièvre et éveillé. On le voyoit toujours doux, paisible, et taciturne, ne disant jamais mot, et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l’on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il avoit neuf ans, qu’il ne connoissoit pas encore ses lettres. » (II.5.412) . Puis, en écho à Sganarelle qui se réjouit que les morts ne se plaignent jamais de leur médecin, Monsieur Diafoirus avoue préférer éviter de soigner les puissants car « … ce qu’il y a de fâcheux auprès des grands, c’est que, quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leurs médecins les guérissent. » (II.5.422) avouant implicitement l'inefficacité de ses remèdes.

Monsieur Fleurant

Pharmacien d'Argan, il prépare ses « clystères »

Monsieur Purgon

Le médecin traitant d'Argan se vexe lorsque celui-ci, sous la pression de son frère Béralde, lui fait l'affront de refuser son traitement. Il le menace alors d'une litanie de troubles digestifs (bradypepsie, dyspepsie, apepsie, lienterie, dysenterie, hydropisie) qui finiront par le mener à la mort en seulement 4 jours (III.5).

Moliere.love est sur

Moliere.love est sur